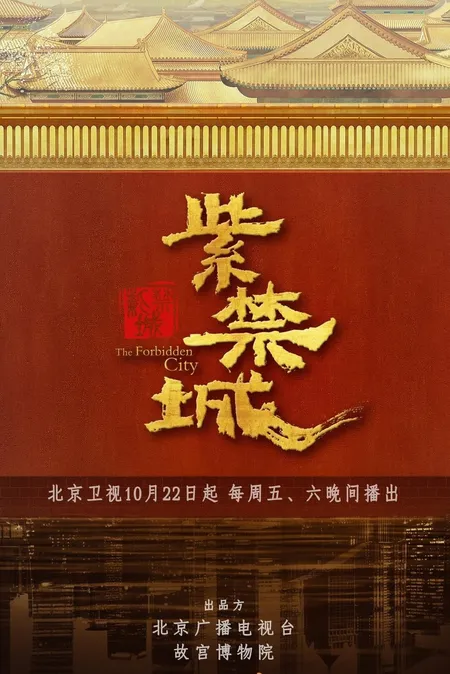

紫禁城是一部由北京广播电视台和故宫博物院共同出品的大型系列纪录片,共12集。该片以中国近600年的历史为背景,通过12个篇章全景呈现了紫禁城的独特视角。从中国封建王朝的兴衰到人民民主的历史进程,紫禁城见证了中国乃至世界的历史变局。通过深入解读历史的拐点,这部纪录片让世界从紫禁城的600年中读懂中国。

|

紫禁城

原名(英文名):紫禁城 导演:吴志勇 制片:Beijing Television 集数:共 1 季 12 集 语言:汉语普通话 / 中文字幕 / 1080p 主演:谭江海 上映时间:2021

|

简介:《紫禁城》是由北京广播电视台、故宫博物院共同出品的大型系列纪录片,共12集。 该片“以城看史、以史讲城”,用《王者》《基业》《远路》《狂澜》《际遇》《余晖》《交融》《盛世》《思危》《图存》《破晓》《新生》12个篇章,串联起中国近600年跌宕起伏的历史,首次全景呈现了大历史独特视角下的紫禁城。 600年间,紫禁城目睹了中国封建王朝的兴衰交替,见证了中国从抵御外敌的百年屈辱走向新生后的繁盛复兴,亲历了从千年来的皇权集中走向人民民主的历史进程,是中国乃至世界这一系列历史变局的最好的见证者。大型系列纪录片《紫禁城》以“紫禁城”为眼,以“变局”为切入点,站在大历史的视角,选取中国近600年历史进程中若干“变局”事件,在历史的拐点中解读得失,从千年中华文化中汲取中国智慧,以深沉思辨的目光,透过紫禁城来认识世界,也让世界从紫禁城浓缩的600年中读懂中国。 明王朝建立之初,唯一能与之抗衡的,便是曾经称霸世界的蒙古军队,也就是曾经的元朝统治者。为了控制北元,在南京称帝的明朝开国皇帝朱元璋想要将都城定在北方。但是,在朱元璋的有生之年,这个愿望并未实现。朱元璋遗憾离世,他的儿子明成祖朱棣,子随父愿。只不过,朱棣选择的都城北京,却矗立于危机四伏的北部边境。朱棣开了一个先例,让九五之尊的皇帝坐镇危险的边陲,天子戍边。可他并不是希望子孙万代天子戍边,他在这里做了近20年的藩王,见识过这座前朝旧都的王者之气。朱棣有着一颗比父亲朱元璋还要远大的志向,他要用北京控制北元,将大明的边界往北推,建立一个多民族的大一统国家。紫禁城,承载着朱棣一统万邦,开疆拓土的宏伟梦想。他要做全天下最伟大最强大的君主,他所要求的宫殿当然也是最华丽,最坚固的,他疏通运河,坚固城池;他一声令下,八方辐辏,无数能工巧匠,赶赴北京。遗憾的是,朱棣梦想中的盛世王朝在他所处的时代,并没有实现,64岁那一年,朱棣,驾崩于亲征漠北的路途上,再也无法回到故土,回到他引以为傲的紫禁城。但他定都北京之举,深深改变了中国历史的政治格局,让北方和东北方的游牧民族逐渐融入到中华民族的大家庭中,为今天多民族的中国打下了历史基础。 新皇城诞生后,如何将基业存续成了朱棣一直思考的问题。“天子守国门”,为了击退北方边境的侵扰者,有着“马上天子”之称的帝王朱棣,决定亲征,为自己的宏图伟业打实和平的根基。文治武功是每一位帝王的执政梦想,朱棣也不例外。登基之初,他将年号定为永乐,正是永求太平康乐。大明王朝历经永乐朝的励精图治,洪熙、宣德朝的“休养生息”,实现了经济、文化、艺术的进步与繁荣。基业稳固,社会安定,明朝由此进入鼎盛时期。儒家追求立功立德立言,朱棣明白,想要成为一代明君,不仅要富国强兵,开疆拓土,还需要给历史留下一笔文化财富。在朱棣的命令下,一部旷世巨著问世,而这部将中国文化集大成的历史巨著《永乐大典》,已然成为如今中国文化的一个符号。 在如今故宫博物院的家具馆,陈列着明清两代皇室的各式家具。这些家具映射着明王朝通过对外贸易带来了远方丰富的物产,并接受各国朝贡的繁荣景象,成为一个时代的见证。 公元1435年,年仅38岁的宣宗病逝。9岁的朱祁镇即位,年号正统,这个不到十岁就失去父亲、从小跟着宦官长大的小皇帝坐上龙椅,随之而来的就是宦官专权问题。在经历了永乐之治、仁宣之治后,郑和西故,瓦剌进犯,明王朝一时间内忧外患,明英宗朱祁镇学祖辈亲征,却兵败土木堡,一系列事变就在此时发生。 万历二十九年,紫禁城迎来了据记载以来的第一位西方客人,为了这一天,他已经在大明努力了18年,他,就是后来享誉全球的传教士利玛窦。他的到来,为明朝的士大夫阶层带来了新的知识和观念。利玛窦作为第一位进入紫禁城的外国传教士,为中西方文化交流作出了巨大贡献。 利玛窦向万历皇帝贡献了一张世界地图:《坤舆万国全图》,这是利玛窦和明朝官员李之藻合作完成的一幅中文版世界地图,也是国内现存最早的、绘制有美洲的世界地图,这张地图第一次改变了国人的“天下观”,汉语中的“地球”最早就出现在这幅地图左上角由利玛窦署名的文章中。 利玛窦和《坤舆万国全图》带给大明的启迪,是时代的一次机遇。然而,这样的启迪只停留在小部分士大夫阶层,并没有影响到大明的统治者。 利玛窦在北京居住期间,有一个人每天都会前往他的住所,这个人就是明朝内阁大学士、科学家徐光启。徐光启的学术成就在今天看来几乎无人可以替代,他被许多学者认为是真正“我国睁眼看世界第一人”。 徐光启拜仰慕已久的利玛窦为师,学习天文、历算、火器等西方科学,从接受西学的经验中体悟到,科学的传扬与发展才能提升国力,产生“欲求超胜,必先会通”的理念,建构起以数学、旁及气象、水利、军事、地理、医学、建筑、音乐等分科研究的中国敎育体系理念。其中,古希腊数学家欧几里德的著作、堪称现代数学基础的《几何原本》,就是由利玛窦介绍给徐光启,并由后者翻译的。 紫禁城里的万历皇帝,虽然大部分时间都懒于治国,但在敛财上却异常“勤劳”。16世纪中期到17世纪中期,流入中国的白银达到7000吨至10000吨,约占世界白银产量的四分之一至三分之一,中国成为当时世界经济的 “中心”。如此大量的白银来到中国之后,对明朝末期经济的商品化起到了很大的促进作用,尤其是中国丝绸业的发展。明朝的中国与世界的联系也更加的频繁,西方向往着来自东方的瓷器丝绸,东方的皇帝也对来自西方的珍奇器物爱不释手。 万历皇帝罢朝近三十年,不干涉社会经济发展,反而促成了明朝以来中国经济和文化的高度繁荣,甚至一度出现“万历盛时”的繁华景象,然而这样的繁华终究是昙花一现。明朝没有真正接受更广阔的世界,没有像文艺复兴后的西方,从封建王朝转型为近代资本主义国家。当时的的宦官专权及朝廷党争问题,为晚明的崩溃埋下了伏笔。 1610年,万历三十八年腊月二十四,紫禁城的东宫方向传来婴儿的啼哭声,太子朱常洛的第五个儿子朱由检,就在这个电闪雷鸣、阴郁昏暗的清晨降生了。对于这父子俩来说,这一连串冬季罕见的炸雷,更像是对他们在紫禁城里险象环生处境的一次警醒。他们此后的人生中,各种突如其来、异象丛生的人生坏天气,才刚刚开始。 自嘉靖朝“倭乱”爆发,谭纶等官员在主持平定海疆的过程中就上书朝廷,建议可以适当地放开民间的海外贸易。隆庆皇帝一登基,便下令解除海禁,将福建漳州府的月港设立为民间对外开展海外贸易的港口,并设立督饷馆,专门负责管理民间私人的海外贸易并征税,史称“隆庆开关”。 “隆庆开关”给当时已经步入下滑轨道的大明王朝打了一针立竿见影的“强心针”,也为后续大明“救世宰相”张居正的全面改革奠定了经济基础。隆庆帝在位只有六年,却给儿子万历皇帝留下了一个强大的内阁班子——高拱、高仪、张居正,以及颇为丰富的政治和经济遗产。本来握了一把好牌的万历皇帝朱翊钧是明代历史上在位最久的万历皇帝,却在与文官集团的消极对抗、懒政怠政中错失了中国跟上世界发展的新潮流、迎来新时代曙光的良机,明朝在他的手里被加速地推向了灭亡的绝境。 隆庆新政、万历中兴的短暂繁荣,张居正改革的昙花一现,为大明王朝续命近半个世纪,然而无论如何,也不过是大明最后一道绚丽之光而已,十七岁的少年天子朱由检意气风发,励精图治,终究也无法挽回摇摇欲坠的大明王朝。 国本之争、党同伐异、苛捐重税、流民四起,气候异象,当世界已经进入海洋扩张和资本血腥掠夺时代的时候,大明帝国却犹如折断了桅杆的帆船,错过了最后的转向机会,在风雨飘摇中一步步滑向崩溃的深渊。停滞内省的大明国运至此,败象已定,这是历史走到这里必然的结果。 1644年6月6日,紫禁城迎来了新主人,多尔衮作为新王朝的主人受到了热烈的欢迎,他接受了文武百官的跪拜,宣布明朝的官吏可以为新朝做事,随后,登上御辇进入北京城。同年11月7日 ,顺治皇帝登基,国号大清,定都北京,一个由少数民族建立的中国大一统封建王朝屹立在世界东方。 顺治二年,清廷完成了对紫禁城三大殿的修缮。皇极殿、中极殿、建极殿,依次改名为太和殿、中和殿、保和殿,旁边配上了满文,突出了一个“和”字。顺治八年,紫禁城承天门重修竣工,改名“天安门”,次年,厚载门改名“地安门”,加上皇城的东安门、西安门、长安左门、长安右门,紫禁城皇城的所有城门都突出了一个“安”字。 “和”与“安”,反映出清朝执政者的愿望。和是清朝的立国之本,康雍乾三代,也用“和”来作为终极目的,来实现民族团结,建立大一统。他们致力于民族交融,践行“和安天下”的政治理念,以胸怀天下的气魄,建立大国版图,中华民族多元一体的格局由此逐步形成。 数代以来,准噶尔汗国如同一片乌云笼罩在帝国的西部,窥视着内地,一直是大清最大的威胁,让最高统治者席不安枕。清朝对准噶尔的战争,历经康雍乾三朝。最终,在乾隆48岁这一年,准噶尔武装力量被彻底消灭,乾隆把这片故土命名为——新疆。中国西部的版图得以最终确定,清朝的国土面积由此达到了最大化。以统一新疆为标志,大清帝国的统治攀上了历史的高峰,康乾盛世也由此进入了“全盛”时代。 乾隆皇帝曾说:祖宗所有疆宇,不敢少亏尺寸。这种坚定地维护国家统一的意志和情怀,也体现在对西藏的统治和改革上。早在1652年12月,五世达赖喇嘛带领三千僧众长途跋涉入京觐见顺治皇帝。后来,康熙帝又册封五世班禅为“班禅额尔德尼”的封号,并赐以册印;从此,“达赖喇嘛”和“班禅额尔德尼”的称号正式固定下来,以后历世达赖和班禅都必须经过中央政府册封成为定制。到了乾隆朝,为了改革西藏行政管理体制,确立系统治藏法规,制定了金瓶掣签制度这一重要内容,一直延续至今。 中华各兄弟民族交流交融、和谐共生的大格局逐渐形成,并在此后的历史风雨中,变得牢不可破。康乾盛世的大清,人口过亿,疆域千万,山河壮丽,都市繁华。 纵观中国古代发展大势,一般认为中国封建社会历史有四大盛世——秦汉雄风、隋唐气象、永宣之治、康乾盛世,而最后一个是完完全全发生在紫禁城里的,也是中国历史上发展程度最高、最兴旺繁荣的盛世。经过康熙和雍正74年的治理,清王朝已经呈现出盛世气象,乾隆继承的是令所有皇帝都羡慕的基业,历史留给乾隆的任务就是“继父祖之余烈”,把大清推上盛世的最高点。 乾隆皇帝登上皇位后的第一个重大决定,就是在全国范围内免除拖欠多年的农业税。这在以农业税为主要财政收入的传统社会,是一个影响非常巨大的恤民政策。在农耕时代,人口是最宝贵的资源。在乾隆统治的六十年中,中国的人口增长了108%,公元1795年,乾隆时期的中国人口接近3个亿,占世界人口的比重达到34。06%了。 彼时的大清帝国,国家财政储备达到了空前的高峰。乾隆朝的库存银几十年维持在7000万两以上,最高曾经达到8000万两。就中央财政的实力而言,康乾盛世成为中国农耕文明的历史巅峰。在大清帝国如此空前的财富支持下,紫禁城也不断建设成为世界上最精美绝伦、独一无二的古代宫殿建筑群。 乾隆皇帝执政15年后,决定效仿祖父康熙南巡的故事,以巡查河工、观民察吏、加恩士绅、税赋恩赏的名义去巡视他早已魂牵梦萦的江南。一路诗兴大发的乾隆写了五百二十多首御制诗,“乾隆南巡图”就是根据其中选出的十二首,“以御制诗意为图”的原则,由苏州画师徐扬按照前后次序分12卷绘制而成,总长度154。17米,丹青点染浓缩了盛清的黄金年代。 “易代修史”、“盛世修书”,这是中国数千年来绵延不断的文化传统。对于一位统治者来讲,修书是最能体现皇帝能力的工程。乾隆志在囊括中国有史以来所有的文化成果,编成一部宏伟的《四库全书》。此书耗时十三年,内容几乎涵盖了古代中国所有的学术领域和学术成就:天文地理、人伦规范、文史哲学、自然艺术、经济政治、教育科举、农桑渔牧、百工医药等无所不包。乾隆四十一年,公元1776年,爱江南的乾隆皇帝仿照宁波“天一阁”的样子, 重建了紫禁城的图书馆——文渊阁。同年,36300册《四库全书》被郑重地放入了文渊阁。 1836年2月,在遥远的大西洋彼岸,一艘快速帆船试航成功,这艘船的名字叫“红海盗”号,它实际作用是用于比海盗更可耻的鸦片走私。当时清政府统治下的中国,则成为这种罪恶走私的最大目的地。英国人将鸦片宣传成延年益寿的补品,致使鸦片泛滥,侵入到大清子民的身体里。从嘉庆后期到整个道光时期,鸦片的入侵让整个清王朝处于精神涣散的边缘,成了生死攸关的社会问题。 道光帝任命当时坚定的禁烟派林则徐为钦差大臣前往广东销禁鸦片,一场轰轰烈烈的禁烟运动就此开始。1839年6月3日,林则徐下令在虎门海滩当众销毁鸦片。这是林则徐一生中最高光的时刻,他用一场历时23天的销烟之战向世界宣告,中国人不会向鸦片屈服。 然而无论是道光帝还是林则徐,他们都低估了虎门销烟后对英国利益的刺激。公元1840年,英国以虎门销烟等为借口,派出远征军侵华发动鸦片战争,这场非正义的侵略战争也是中国近代屈辱史的开端。英国人的坚船利炮打破了清王朝的旧梦,一时间,清王朝突然被侵略、被殖民、不断的割地赔款,甚至生活在紫禁城里的帝王也被迫逃离。这里的主人不仅无法掌握紫禁城的命运,更加无法掌控国家的命运,这是清王朝二百余年从未有过的崩溃。 鸦片战争是中国历史的转折,中国以被战争、被侵略、被掠夺的方式开始了卷入世界体系,卷入三千年未有之大变局。从此,中国社会性质发生了变化,开始沦为半殖民地半封建社会。 1851年,道光帝去世后的第一年,伦敦万国工业博览会揭幕,这也是第一届世博会的前身。在英国工业革命效果显著的这一年,一个叫洪秀全的农民领袖和他所领导的拜上帝会宣布起义,中国历史上最大规模的农民起义,即将席卷南北。这一年,咸丰皇帝登基,成为清王朝入关后的第七位皇帝,他从道光帝手中接过来的,是一个内有农民起义、外有帝国主义侵略的王朝,清王朝出现了前所未有的混乱局面。 1861年,刚过完30岁生日的咸丰皇帝在承德避暑山庄闭上了眼睛。皇帝死了,紫禁城还在。紫禁城还是紫禁城,但它即将见证秦始皇以来,中国王朝从来没有出现过的新鲜事物,包括新的危机、新的挑战和新的苦难。 19世纪末期的中国正处在数千年未有之变局的激荡时代,紫禁城内外风云变幻,这个千年文明古国在民族危亡之际,开始探寻爱国救亡之真理,紫禁城和城里的人们由被动改变逐步寻求“自强”。 中华文明历史悠久绵延千年,想要改变思想、放下身段、作出改变比任何国家都更加艰难。虽是满路荆棘,无数志士仁人却始终步步向前,削皮挫骨,艰难地在黑暗的前路中追寻光明,在危局中找寻改变的出路,日后中国翻天覆地的变局就此拉开帷幕。 1865年,李鸿章创办了中国最早,规模最大的军工企业——江南机器制造总局。它不断扩充,先后建有十几个分厂,雇用工兵2800余人,能够制造枪炮、弹药、轮船、机器,还设有翻译馆、广方言馆等文化教育机构。这里不仅是清王朝最重要的军工厂,也是当时介绍西方知识,培养语言和科技人才的重地,在那个顽固派固执己见的时期,被梁启超称为“开出一条血路”。 在“自强”的旗号下,“练兵”、“利器”等举措推行得还算顺利。亲眼见证过西方武器的威力,清王朝的最高统治者乐意看到自身兵力强壮的局面,于是一批大型近代化军事工业相继问世。一时间,清王朝基本安定,官僚求富求强,封建社会迎来了一次“回光返照”。 但是,学习器物不等于学习逻辑,接受了流水线不等于接受思维。李鸿章想得很明白,他也看到了,造枪造炮或许容易,但要想走得更远,每一步都如履薄冰。清王朝的确在寻求自强,但它自强的节奏却和世界完全不同步。当时实际掌权者慈禧太后更多的时候仍在使用最擅长的平衡手腕,于维系皇权与救亡图存间求取平衡。声势浩大的洋务运动,实际上步履维艰。 1897年,谭嗣同应诏进京,参与维新变法,以他和康有为、梁启超为代表的维新人士进行倡导学习西方、改革机构、裁撤冗官等一系列改良行动。次年6月11日,光绪皇帝颁布《定国是诏》,宣布变法。然而维新变法最终仅维持百日,以失败告终。 十九世纪最后两年,清王朝陷入了重重迷雾之中。入住紫禁城两百多年,清朝统治者们有过建树,见过大风大浪,也曾在变局中面对选择。但最终,他们没能把握住这些机遇,没能以大刀阔斧的转型和改革,来增强国家实力,改善人民生活。统治者骨子里的深刻自私仿佛一根巨大的铁索,牢牢束缚住他们的手脚,寸步难行。事已至此,一切改良和修修补补,也就彻底失去意义。 1908年11月14日,光绪皇帝于中南海灜台涵元殿薨逝,22小时之后,慈禧太后病逝于中南海仪鸾殿。在统治了中国近半个世纪之后,她把政治改革的变数留给了紫禁城,留给了一个只有3岁的小皇帝。1908年12月2日,溥仪在太和殿登基,成为中国最后一个皇帝,年号宣统。此时,紫禁城外的中国,革命浪潮已是风起云涌。 当皇权帝制在紫禁城中不断挣扎寻求保全的时候,在遥远的南方,以孙中山为首的革命党人正以旺盛的斗志组织一次又一次的武装起义,决意破釜沉舟,以期彻底推翻清王朝。然而,紫禁城外的革命风云,并没有给紫禁城内的人们带来实质性的改变。 在溥仪即位前,1904年,日俄两个帝国主义国家在中国的土地上,为争夺朝鲜半岛和中国东北爆发战争,获得胜利的是日本。这次胜利被认为是立宪政体对专制政体的胜利,立宪派借此机会向国人宣传:专制必亡、立宪致强。然而直到溥仪即位的三年后,姗姗来迟的“皇族内阁”名单让立宪派极度失望,一部分立宪派逐步转向支持革命,或彻底变成了革命者。 1911年10月10日,清政府新军陆军第八镇兵变,武昌起义爆发。这声炮响标志着辛亥革命的开端,亦步亦趋走了好几年的立宪之路瞬间就转向了共和政体的方向,改变中国历史进程的重大转折就这样突然完成了。 民间不懂共和,紫禁城内的皇室更加糊涂。6岁的溥仪退位时,按照约定仍被允许居住在紫禁城。变局中的中国在紫禁城已经浓缩成了一种奇特的景象:它被一分为二,以乾清门广场为界,前一半属于民国,后一半属于皇室。 北洋政府的控制权先后被皖系、直系、奉系军阀所掌握,在1912年至1928年短短的十七年当中,先后14人当过总统或代行过总统职权。紫禁城默默注视着各方粉墨登场的混乱政局,而这个波诡云谲的时代,也将彻底终结一个皇家宫殿的身份。 1924年11月5日早上九点多,正在储秀宫里的溥仪和皇后婉容,突然被要求离开紫禁城。紫禁城最后的主人就这样被迫离开,炕桌上还扔着没吃完的半个苹果。至此,紫禁城作为皇家宫殿的历史彻底结束。 1925年9月29日,“故宫博物院”几个字第一次挂上紫禁城神武门城楼,10月10日,故宫博物院正式对外开放,当天和次日两个下午,故宫共接待观众5万多人,即使在那个物质条件匮乏的年代,人们对故宫的热情一点儿都不亚于今天,原本封闭森严的皇宫里,挤满了平民百姓;原来属于皇帝私有的古物,有了全新意义的观众。如此热闹激越的场景有力地宣示了故宫博物院开院的历史性意义。 1931年,力谋发展的故宫博物院在延禧宫修建了具备先进文保理念的大型文物库房,而文物库房还没有完全完工,故宫难得的发展机会又被剥夺了。这一年,“九一八”事变爆发,东北沦陷,华北告急,中华民族陷入最危险的境地。随着战争的持续,北平的专家学者开始紧张起来,让他们揪心的不是个人安危,而是紫禁城以及这一城的国宝。于是他们提出了将故宫珍品古物迁移外地的想法。 虽然迁出易散难聚,但文物绝不能作为战争的赌注。“只要文物在,中华文化的根就不会断,中华民族的精神就不会亡,中国人就不会做亡国奴”,文物南迁,最终成为社会的主流意见。 文物南迁打破了故宫博物院的正常发展秩序,也改变了故宫博物院同仁的职责和工作任务。他们以“视国宝为生命”为核心的典守精神为信仰,在最好的年龄陪伴古物踏上南迁旅程,人不离物,物不离人。1945年8月,历经跋山涉水、颠沛流离的故宫南迁文物,终于在四川乐山等到了抗战胜利的消息。故宫南迁文物的回归之路艰难且漫长。直至北平和平解放和新中国成立,紫禁城才最终迎来新生。 紫禁城,在故宫人的默默无闻中迎来了它的岁月静好,现世安稳。上世纪七十年代末期到八十年代初,故宫博物院又迎来一批年轻人,他们作为“宫二代”“宫三代”走进故宫,两耳不闻窗外事,一点一点磨炼基本功,以敬畏之心开始了文物修复厂人的日常。把残破的书画、木器、玉器、钟表等修复好了以后展现给观众,让观众去观赏这些东西,了解我们中国的璀璨的文化、传统的历史,让文物的生命力得到重新的体现。 自此,紫禁城在人类文明的坐标上有了新的定位,而故宫博物院也成为国家保护传承中华文明最重要的见证者和亲历者。 |

|

影片图集

|

|